oleh: Sholehudin Adi Nugroho/ Mahasiswa PKN STAN 2016

Demi menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi penghimpunan penerimaan di negeri ini, telah mengambil suatu road map demi peningkatan penerimaan perpajakan dimulai dengan pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di tahun 2015 kemarin, yang kemudian dilanjutkan oleh Tahun Penegakan Hukum Pajak di tahun 2016 ini. Di tahun 2015 lalu, wajib pajak diberikan kemudahan untuk memperbaiki laporan pajak sebelum tahun 2015 sekaligus menyetorkan kekurangan pajaknya. Untuk memperkuat hal ini, Direktorat Jenderal Pajak juga berupaya mengintensifkan imbauan, sosialisasi dan konseling, yang mana akan lebih memastikan Wajib Pajak secara sukarela membetulkan laporan pajaknya. Wajah berbeda akan ditunjukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Tahun 2016. Pada tahun ini, telah dicanangkan sebagai Tahun Penegakan Hukum Wajib Pajak dan dengan adanya hal ini mengakibatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan sebelumnya di tahun 2015 tidak bisa digunakan kembali dan berganti pada usaha-usaha yang berfokus pada peningkatan penegakan hukum. Dengan demikian, bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya dan jika ditemukan unsur-unsur yang merugikan keuangan negara akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini didukung pula dengan MoU yang telah ditandatangani antara DJP dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam usaha penegakan hukum ini. Selain itu DJP akan memperluas tugas Pemberantasan Faktur Pajak Fiktif, yakni faktur pajak yang dibuat tidak atas transaksi yang sebenarnya dan dukungan penuh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat basis data guna mengawasi laporan pajak Wajib Pajak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tahun penegakan hukum wajib pajak ini efektif dalam meningkatkan penerimaan perpajakan ataukah menjadi bumerang yang pada akhirnya menjadikan masyarakat antipati dan memilih untuk memberontak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya?

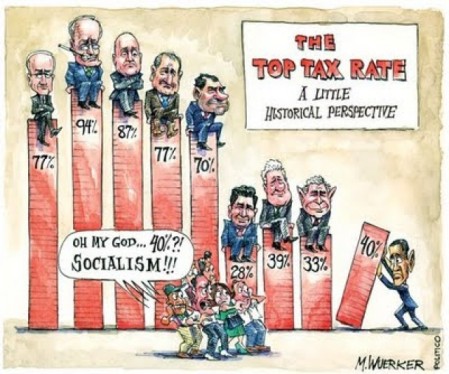

Allingham dan Sandmo pada artikelnya yang berjudul Income Tax Evasion: A Theoritical Analysis berpendapat bahwa jika wajib pajak menyadari betul bahwa sekalinya mereka ketahuan melakukan penggelapan, dan seluruh masa lalunya akan diinvestigasi maka ia akan menjadi wajib pajak yang taat ketika awal mula kesadaran ini datang dan akhirnya akan melaporkan segalanya[1]. Dalam kaitannya dengan Tahun Penegakan Hukum Wajib Pajak ini adalah memberikan suatu insurance atau jaminan bahwa tangan-tangan pemeriksaan ini akan menjangkau secara efektif kepada wajib pajak sehingga wajib pajak yang selama ini melakukan penggelapan dan tidak tertangani dengan baik akan terbangunkan dari tidur panjangnya dan timbul kesadaran, bahwa apa yang ia lakukan saat ini maupun masa lalu akan dapat terungkapkan semuanya apabila ia tidak segera melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Lebih lanjut, Allingham dan Sandmo menjelaskan bahwa yang dapat meng-counterpart tendensi wajib pajak untuk melakukan penggelapan adalah perbaikan tarif pajak, sanksi, dan peningkatan belanja negara untuk pemeriksaan pajak. Dengan demikian,sebagai solusi pula hal-hal ini dapat ditambahkan dalam agenda Tahun Penegakan Hukum Wajib Pajak 2016.

Terkait sanksi yang diberikan pada Tahun Penegakan Hukum Wajib Pajak ini, sanksi apakah yang efektif dalam menanggulangi pelanggaran kewajiban perpajakan yang terjadi? Gary S. Becker dalam essay-nya berjudul Crime and Punishment: An Economic Approach menyebutkan bahwa denda merupakan sanksi yang memiliki keuntungan dibanding jenis-jenis sanksi lain seperti penyanderaan, pemenjaraan, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Hal ini dikarenakan sanksi berupa denda akan menghemat anggaran karena tidak akan dikeluarkan uang dalam rangka penyediaan penjara, gaji sipir, gaji polisi dan sebagainya sehingga akan menghemat APBN dan denda ini dapat mengkompensasi kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang telah dilakukan[2]. Tentu saja, apabila pelanggar ini tidak memiliki dana untuk membayar denda tidak serta merta ia akan dibebaskan akan tetapi hukuman bagi pelanggar tersebut akan berubah jenisnya. Bisa berbentuk penyanderaan, penyitaan, ataupun pemenjaraan.

Dalam Tahun Penegakam Hukum Pajak 2016 juga akan diberlakukan suatu fitur bernama Tax Amnesty. Penelitian oleh James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein yang dituangkan dalam Journal of Economic Literature berjudul Tax Compliance menunjukan bahwa Tax Amnesty yang dilakukan di negara Amerika Serikat di tahun 1980an berhasil mendongkrak penerimaan akibat wajib pajak yang tidak patuh secara sukarela membayarkan pajaknya walau dengan denda bunga demi menghindari tuntutan pidana dan penalti. Walau demikian, dalam jangka panjang Tax Amnesty ini akan dipandang sebagai pelemahan penegakan hukum dan justru memiliki efek kontradiktif terhadap kepatuhan dan penerimaan perpajakan. Hal ini secara nyata telah terjadi di negara India yang memberlakukan Tax Amnesty secara berulang-ulang[3]. Dengan demikian, dalam Tahun Penegakan Hukum ini, Tax Amnesty haruslah dipandang sebagai strategi jangka pendek alih-alih jangka panjang berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang telah melakukannya sebelumnya.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas, sebenarnya bermuara pada usaha-usaha untuk meningkatkan probably of being detected. Studi yang dilakukan oleh James Alm, Gary H. McClelland dan William D. Schulze dan dituangkan dalam artikel berjudul Why Do People Pay Taxes menyebutkan bahwa di negara Amerika Serikat, peningkatan pada probably of being detected dan peningkatan sanksi terbukti secara efektif dapat menjadi efek penggentar bagi wajib pajak yang berniat akan melakukan penggelapan pajak. Sekalipun demikian, dalam studi tersebut juga dijelaskan bahwa sebenarnya begitu banyak faktor lain yang bisa dimodifikasi untuk mengurangi tendensi penggelapan pajak, salah satunya seperti penyediaan fasilitas hasil pembangunan pemerintah yang berkualitas yang dinikmati oleh wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak secara sukarela membayarkan pajaknya dan menimbulkan kesadaran bahwa pajak yang mereka bayar dapat mempengaruhi wajib pajak yang lain untuk turut serta berkontribusi[4]. Dengan demikian, dalam hal peningkatan penerimaan perpajakan ini tidak melulu oleh penegakan hukum demi penegakan hukum saja akan tetapi perbaikan fasilitas pemerintah juga dapat menjadi agenda yang bisa ditambahkan.

Menutup essay ini, Tahun Penegakan Hukum Pajak memang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan perpajakan lalu penelitian maupun studi sebelumnya pun sudah membuktikan bahwa penegakan hukum ini dapat memenuhi tujuan yang telah diutarakan tersebut. Selain pengintensifan pemeriksaan, agar semakin memberikan hasilnya, agenda yang bisa ditambahkan dalam tahun penegakan hukum pajak ialah perbaikan tarif pajak, sanksi, dan peningkatan belanja negara untuk pemeriksaan pajak. Terkhusus sanksi, pemilihan jenis sanksi denda daripada sanksi lain dapat dipertimbangkan agar penerimaan perpajakan semakin optimal. Kesemuanya ini, baik pemeriksaan pajak, perbaikan tarif pajak, sanksi, dan peningkatan belanja negara untuk pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan probably of being detected yang berujung pada peningkatan penerimaan pajak. Selain faktor-faktor ini, agar Tahun Penegakan Hukum ini mampu memberikan hasil yang semakin mantap haruslah dibarengi dengan peningkatan pembangunan nasional sehingga kedepannya target pajak bisa tercapai dan dapat meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia. Semoga.

Referensi:

[1] James Alm., Gary H. McClelland, dan William D. Schulze, G. Allingham dan Agnar Sandmo, “Why Do People Pay Taxes?”, Journal of Public Economics, (1992), 21-38.

[2] Gary S. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy Vol. 76, No. 2, (Maret – April, 1968), 169-217.

[3] James Andreoni, Brian Erard dan Jonathan Feinstein, “Tax Compliance,” Journal of Economic Literature Vol. 36, No.2, (Juni, 1998), 818-860.

[4] James Alm., Gary H. McClelland, dan William D. Schulze, G. Allingham dan Agnar Sandmo, “Why Do People Pay Taxes?”, Journal of Public Economics, (1992), 21-38.

sumber:

sumber:

sumber:

sumber: